Museo Pachacamac celebra su quinto aniversario con programa virtual

El Museo Pachacamac, administrado por el Ministerio de Cultura, ha organizado una semana de actividades virtuales, que incluyen charlas, talleres, recorrido virtual, exposiciones, entre otras; con motivo de celebrarse el quinto aniversario.

Estas actividades se inician hoy sábado 13 de febrero con la participación de las personas que deseen compartir en redes sociales fotografías de sus visitas al santuario de Pachacamac.

El lunes 15 a las 11 a.m. a través de un recorrido virtual, vía zoom, se explicarán detalladamente cuatro obras maestras que se muestran en la sala de exposición. A las 4 p.m. se inaugura la exposición virtual “El Perro en el Antiguo Perú”.

El martes 16, a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura y del Museo Pachacamac, el público interesado podrá encontrar información sobre Acllawasi (posters de investigación) y el tutorial bordado punto cadena por mujeres de la Asociación Sisan.

A las 11 a.m., se realizará un taller virtual “Experimento: Cromatografía con Plumones” en colaboración con el capítulo estudiantil del AIChE (American Institute of Chemical Engineers) de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).

A las 4 p.m. se realizará la charla “Parque Pachacamac: El manto y el plinto”. El Parque Pachacamac es una estrategia donde la ecología protege a la arqueología.

El jueves 18, en el Día Internacional del Síndrome de Asperger, el Museo Pachacamac organiza una serie de actividades: el taller virtual de elaboración de quipus; Thiago Coello nos cuenta lo que sabe de Pachacamac y se presenta la exposición virtual de pinturas del artista Daniel Osores Castillo.

El viernes 19 de febrero a las 4 p.m. el taller de Anudado en red, que tiene como objetivo el conocimiento y la recuperación de las técnicas prehispánicas, elaboradas en un solo elemento.

Previamente, se presentarán los trabajos finales elaborados durante los talleres de verano del Museo Pachacamac, a través de una galería de imágenes en redes sociales.

El miércoles 24 de febrero, se realizará la conferencia virtual sobre las recientes investigaciones sobre el ídolo de Pachacamac.

/ES/NDP/

Ministerio de Cultura presentará un ciclo de charlas “Desafíos Museales”

El Ministerio de Cultura presentará un programa de charlas virtuales denominado “Desafíos Museales” en el marco del Bicentenario del Perú, organizado en coordinación con la Embajada de Estados Unidos y el Instituto Smithsoniano.

En “Desafíos Museales” participarán reconocidos especialistas de museos del Instituto Smithsoniano, quienes dialogarán con prestigiosos especialistas peruanos.

Las charlas se realizarán desde febrero hasta noviembre, en las que analizarán los procesos, actividades y retos de las diversas áreas que componen los museos, especialmente teniendo en cuenta el lema planteado por el Consejo Internacional de Museos para este año 2021 “El futuro de los museos: recuperar y reimaginar”.

Cabe señalar que el Instituto Smithsoniano es una reconocida organización del gobierno americano dedicada a la educación y la investigación. Actualmente está conformada por 19 museos, 9 centros de investigación y un zoológico, ubicados en Estados Unidos y Panamá.

Además, esta entidad cuenta con un acervo de más de 136 millones de bienes en sus colecciones y publica las revistas Smithsonian y Air&Space.

/ES/NDP/

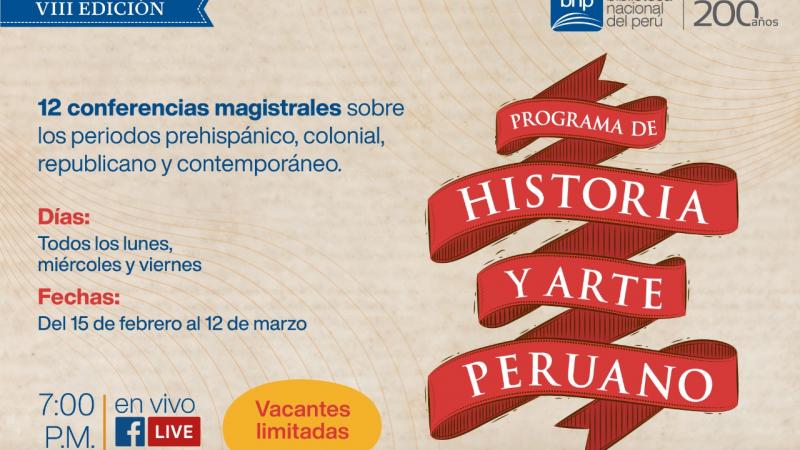

BNP presenta octava edición del Programa de Historia y Arte Peruano

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) anunció la realización de la octava edición del Programa de Historia y Arte Peruano, a iniciarse este 15 de febrero.

La actividad, dirigida a docentes, historiadores, bibliotecólogos, gestores culturales, estudiantes, entre otros usuarios, tiene como finalidad dar a conocer las diversas manifestaciones artísticas producidas a lo largo de la historia del Perú, así como su impacto en el escenario social, político y económico.

Para la nueva edición del programa, la BNP ha organizado el cronograma de ponencias en cuatro ejes temáticos, que serán: arte prehispánico, virreinal, republicano y contemporáneo. Los conversatorios estarán a cargo de destacados especialistas y académicos nacionales e internacionales, quienes abordarán la complejidad que existe en los diferentes panoramas.

Las ponencias se desarrollarán los días lunes, miércoles y viernes, entre las 7:00 PM y 8:30 PM a través del Facebook Live de la Biblioteca Nacional, se puede acceder al cronograma en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ruZoUo. La institución invita a todos los usuarios a seguir las transmisiones gratuitas.

Cabe referir que el Programa de Historia y Arte Peruano se ha convertido en una tradición de la institución, cuya última edición contó con hasta 6750 asistentes. De esta forma, la Biblioteca Nacional sigue cumpliendo con garantizar el derecho del libre acceso a la información para toda la ciudadanía.

/ES/NDP/

Proyecto Especial Bicentenario estrena miniserie documental sobre el arte amazónico

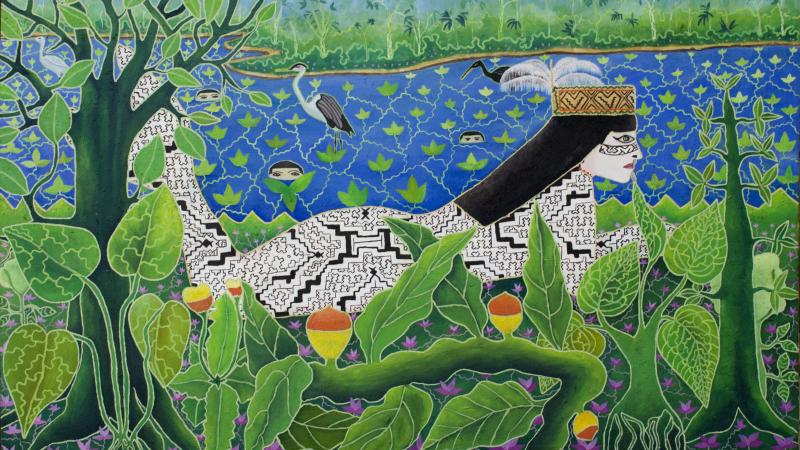

El Proyecto Especial Bicentenario estrenará el 11 de febrero la primera miniserie documental sobre arte amazónico titulado "AMA/zonas de mitos y visiones", compuesta por 10 capítulos inspirados en seres míticos de la región.

Bajo la dirección del artista visual y curador Christian Bendayán, "AMA/zonas de mitos y visiones" muestra la historia de la Amazonía peruana, su problemática y saberes desde la mirada de sus artistas. A través de animaciones, dibujos, esculturas, fotografías, instalaciones y pinturas de diversas épocas, conoceremos la cultura, valores y memoria histórica de la región más grande del Perú, pero a la vez la más olvidada.

Cada capítulo parte de leyendas en torno a un ser mítico amazónico como el chullachaqui, el bufeo colorado, el yanapuma o los pelacaras y nos invita a conocer la amazonía desde distintas perspectivas artísticas. "Es un viaje al encuentro con nuestra esencia humana, indígena y espiritual, donde todos los seres de la naturaleza: ríos, bosques, dioses y espíritus protectores tienen una voz protagónica desde el arte", dice Bendayán.

Esta producción, que podrá ser vista en https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/amazonas contiene material pedagógico que podrá utilizarse para procesar el contenido y sensibilizar a los niños, las niñas y los adolescentes en edad escolar a través de actividades y dinámicas participativas.

Con todos los contenidos culturales que forman parte del programa expositivo del 2021, el Proyecto Especial Bicentenario busca difundir aquellas temáticas que nos invitan a reflexionar sobre los hitos y procesos históricos que precedieron a la conformación de nuestra nación, las problemáticas contemporáneas más relevantes que definen nuestra sociedad e identidad; así como destacar nuestras costumbres resaltando la diversidad.

/ES/NDP/

Realizan actividad de emergencia para proteger las pinturas murales prehispánicas

El Ministerio de Cultura realizó una acción arqueológica de emergencia para proteger y preservar importantes pinturas murales ubicadas en el montículo 25 de la zona arqueológica monumental Los Huacos, ubicada en el distrito de Hualmay, provincia de Huaura, en el departamento de Lima.

Esta actividad consistió en la instalación de una cobertura de protección sobre el muro decorado con pinturas murales prehispánicas, las que se encontraban expuestas al intemperismo y vandalismo debido al colapso de una antigua cobertura.Esta acción se realizó gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Distrital de Hualmay, en atención al cumplimiento de una serie de compromisos asumidos por ambas instituciones que tienen el objetivo de poner en valor la zona arqueológica.

Las pinturas murales prehispánicas, descubiertas en el 2013, se ubican en dos secciones de un muro de adobe, mostrando el diseño de la ola escalonada en color negro sobre un enlucido de color blanco, en claro estilo de la cultura Chancay. Es importante señalar que las evidencias de este tipo son muy escasas en la costa central, y las pinturas murales halladas en Los Huacos son únicas en la zona del norte chico.

Cabe mencionar que el Ministerio de Cultura tiene entre sus funciones proponer y ejecutar acciones de emergencia respecto de los monumentos arqueológicos prehispánicos en riesgo de destrucción.

/ES/NDP/

Museos ofrecerán actividades virtuales para conocer nuestro patrimonio cultural

Como parte del programa Museos Abiertos, este domingo 7 de febrero estos recintos abrirán sus puertas, virtualmente, para ofrecer una serie de actividades que permitan a la población conocer más de nuestro patrimonio cultural.

Este programa, que desarrolla el Ministerio de Cultura, brinda acceso gratuito a los museos, sitios arqueológicos y lugares históricos administrados por el Estado, los primeros domingos de cada mes.

Debido a las circunstancias que vive el país debido la cuarentena decretada por el Gobierno para frenar el avance de la pandemia del covid-19, se decidió realizar una edición virtual en la mayoría de los museos peruanos, con el fin de seguir propiciando el acceso seguro de la ciudadanía a las colecciones de los museos, desde diversas miradas y especialidades.

Cabe señalar que la mayoría de estos museos se encuentran en regiones de alerta extrema, donde hay restricciones para el tránsito y el ingreso a diversos lugares para evitar las conglomeraciones.

A continuación, compartimos la lista de museos que desarrollarán actividades con su comunidad digital:

Museo Tumbas Reales de Sipán

(https://www.facebook.com/museotumbasrealesdesipanoficial/)

Museo de Sitio y Santuario Arqueológico Pachacamac

(www.facebook.com/museopachacamac)

Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco

(www.facebook.com/museopuruchuco)

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social

La Casa de la Gastronomía Peruana y el Museo Postal y Filatélico del Perú

(www.facebook.com/CasadelaGastronomia.MuseoPostalyFilatelicodelPeru/)

El Museo José Carlos Mariátegui

(https://web.facebook.com/casamariategui/),

El Museo Histórico Regional del Cusco

(https://www.facebook.com/ministerioculturacusco)

El Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”

(https://www.facebook.com/Museo-Regional-de-Ica-Adolfo-Berm%C3%BAdez-Jenkins-455399374858522)

El Museo de Sitio de Narihualá y Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

(https://www.facebook.com/minculturapiura)

/ES/NDP/

Biblioteca Nacional del Perú inicia plan de refuerzo de programas virtuales

Con el fin de incentivar la lectura, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) inició un plan de refuerzos de programas virtuales que ayudará a la ciudadanía a sobrellevar esta nueva cuarentena, informó su director, Ezio Neyra.

“Por un lado estamos ofreciendo servicios de llamadas telefónicas de lectura a adultos mayores o a personas que tengan algún tipo de problema para ingresar a internet. Entonces, sólo tienen que inscribir a estas personas, que desean recibir esta llamada, a través de http://alo.bnp.gob.pe/."explicó el funcionario.

En entrevista con TVPerú Noticias, Neyra detalló los tipos de servicios que los ciudadanos pueden encontrar en la página web de la BNP, como también en la aplicación para celulares. “Hasta el momento contamos con 6000 títulos, tanto libros como audiolibros, en idioma castellano”, agregó.

Para acceder a esos libros, dijo que “basta con descargarse la aplicación. Además, cada usuario puede prestarse hasta 2 libros o materiales por un máximo de 14 días. Igual siempre le pedimos a los usuarios que, en caso de que terminen antes, puedan hacer la devolución del préstamo, también a través del celular”.

Neyra, de otro lado, instó a la población a seguir las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú para que puedan ser parte de los clubes de lectura y talleres que se dictan digitalmente.

/MO/TVPerú Noticias

Ministerio de Cultura destaca labor del Colectivo Shipibas Muralistas

La viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo, destacó la importante labor que desarrolla el Colectivo Shipibas Muralistas para la promoción de la diversidad cultural a través de sus representaciones del pueblo indígena amazónico shipibo-konibo. Así lo declaró al participar en la inauguración del mural pintado en el distrito de Barranco, el cual fue gestionado por la gerencia de Cultura de dicha comuna.

El Colectivo Shipibas Muralistas, conformado en su mayoría por mujeres que pertenecen al pueblo indígena shipibo-konibo asentado en Cantagallo, ubicado en el distrito del Rímac, viene creando murales a base del arte kené en distintos espacios de la ciudad de Lima.

Durante la presentación del mural junto al alcalde del distrito, José Rodríguez, la viceministra indicó que “este colectivo es la representación de un pueblo indígena y originario como es el shipibo-konibo, pueblo que se distingue por sus cantos, bailes y cultura. Este mural representa la forma de cómo ven ellos al mundo”, señaló.

El dato

• El arte ancestral kené del Colectivo Shipibas Muralistas se encuentra en la cuadra 1 del Jirón Domeyer (ingreso a la Bajada de Baños) en el distrito de Barranco.

• Para más información sobre las muralizaciones, pueden contactarse con el Colectivo Shipibas Muralistas al 998334337 y mediante su red social-Instagram Colectivo Shipibas Muralistas.

/ES/NDP/

Ministerio de Cultura aprueba guía para la suspensión de intervenciones arqueológicas

El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, aprobó la “Guía de acciones a seguir para la suspensión de intervenciones arqueológicas autorizadas por el Ministerio de Cultura en caso de estados de excepción”.

La Guía N° 01-2021-VMPCIC/MC, es un instrumento técnico que permite orientar a los administrados, que tienen la condición de titulares y directores de intervenciones arqueológicas, acerca de las acciones inmediatas que deben seguir para la suspensión de su ejecución. Esto, cuando estas intervenciones se vean interrumpidas en la fase de campo, por declaratorias de estados de excepción, que impliquen el confinamiento de la población o cualquier otra restricción de movilización, ya sea a nivel local, regional o nacional.

Estas acciones se toman con el fin de proteger a la población contigua, de accidentes que podría ocasionar las excavaciones abiertas indefinidamente y salvaguardar el patrimonio arqueológico de la Nación.

Precisamente en estos días, el Gobierno decretó el aislamiento social desde el 31 de enero al 14 de febrero en 10 regiones consideradas en el nivel de alerta extremo, por causa del avance de la pandemia del covid-19, lo que constituye un estado de excepción.

Por ello, de encontrarse una intervención arqueológica autorizada interrumpida por el reciente Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, el administrado, titular y/o director, deberá cumplir con lo especificado en dicha guía.

/ES/NDP/

Atención al público en museos y monumentos quedará suspendida en cuarentena

El Ministerio de Cultura anunció que suspenderá temporalmente la atención al público en museos y monumentos arqueológicos que se encuentren en regiones calificadas de nivel de alerta muy alta y extrema, del 31 de enero hasta el 14 de febrero, con la finalidad de cumplir con la inmovilización social obligatoria.

En una nota de prensa, indicó, asimismo, que los museos y monumentos arqueológicos que se encuentran en las regiones consideradas como nivel alto atenderán normalmente, pero con un aforo del 50%.

En la lista de museos administrados por el Ministerio de Cultura que atenderán se encuentran: Museo de Sitio de Chan Chan (La Libertad), Complejo Arqueológico Huacas del Sol y Luna (La Libertad), Complejo Huaca El Brujo (La Libertad); Museo Arqueológico Nacional Brüning; Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap (Lambayeque).

Además, el Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán; Museo de Sitio Túcume; Museo Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque); y, Museo Amazónico (Loreto). La visita a los museos de sitio de Lambayeque incluye los monumentos arqueológicos Chotuna – Chornancap, Huaca Rajada y Túcume.

Por su lado, en la región Cusco, se suspenderá temporalmente el ingreso de visitantes al Museo Histórico Regional de la Casa Garcilaso y a los monumentos prehispánicos como Machupicchu, Ollantaytambo, Chinchero, Pisaq, Moray, Pikillaqta, Raqchi, Saqsaywaman, Qenqo, Puca Pucara, Tambomachay, Tipón y otros parques arqueológicos, del 31 de enero hasta el 14 de febrero.

Los visitantes que hayan adquirido sus boletos de ingreso en las fechas señaladas, podrán reprogramar sus visitas durante todo el año, o en su defecto, se les devolverá los pagos realizados.

MO/NDP